【プレスリリース】短角牛の新ブランド「がたべこ® 」が誕生!!

国産飼料100%、資源循環型で持続可能な畜産を目指します!!

記者会見(アグリイノベーション教育研究センター)

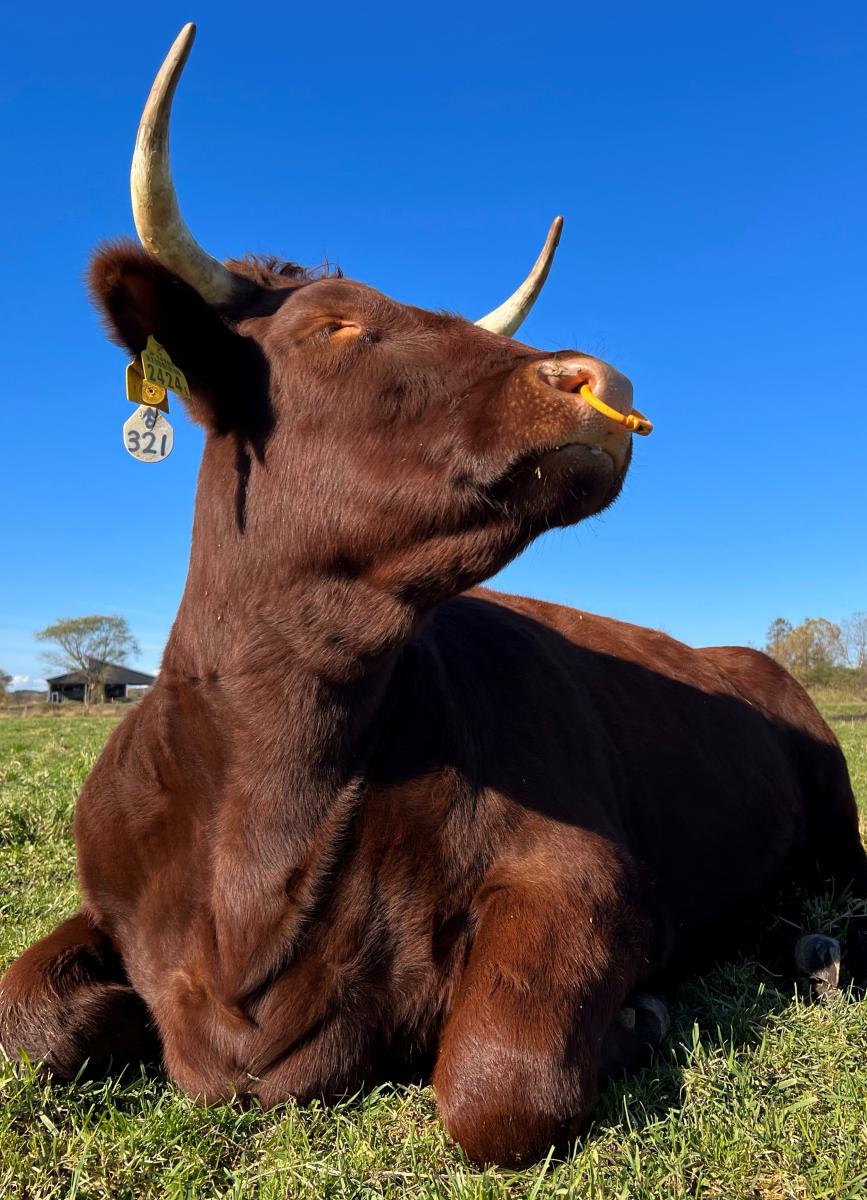

生物資源科学部アグリビジネス学科/家畜資源利用推進プロジェクトは、日本短角種(短角牛)の資源循環型飼養技術を確立、品質の良い肉牛の安定生産体制が確保されたことにより、12月12日(木)、新しいブランド名『がたべこ® 』を発表しました。

短角牛は、低脂肪・高タンパクのヘルシーな赤身肉が特徴で、一般的な黒毛和種に比べ、穀物よりも牧草などの粗飼料を多く食べ放牧適性に優れています。この特徴を踏まえプロジェクトでは、大学の附属農場としては日本一広大な本学アグリイノベーション教育研究センター圃場(190ha)で生産・栽培された牧草・飼料を食べさせ、そのふんを堆肥化し再び栽培に活用するなど、自然環境への負荷を軽減する資源循環型、国産飼料100%、持続可能な畜産を実践しています。

今後は、ひと月に1頭を目安に出荷する計画としており、12月13日から秋田市の「肉のわかば」山王店・外旭川店(株式会社大門商店)で販売がスタートしました。また、大潟村がふるさと納税の返礼品として導入を検討しているほか、首都圏など県外への販路拡大も目指しています。

同プロジェクトアの佐藤凜さんは、「秋田県立大学で育った牛は最高に幸せと断言できます。牛だけに愛情がギューっと詰まった、最高品質のお肉ができました。特に、ローストビーフとサイコロステーキは絶品です。ブランド名が全国に広がり家族みんなで食卓を囲めるようなお肉になってほしい。これからも愛情たっぷりに育てます!」

今後も本学では資源循環型の生産技術を普及させるとともに、美味しい短角牛を消費者にしっかり提供します。また、流通過程で得られた情報や消費者からの意見・感想を、学生教育や研究に還元することにより、さらなる活動推進と秋田県さらには日本の畜産振興に貢献します。

大潟村の「がた」。秋田弁でが牛を意味する「べこ」を組み合わせ『がたべこ® 』と名付けました。

新ブランド『がたべこ® 』を発表

「ニュ~ス、こまち~」 ※福田学長、完璧です!!

牛舎を見学

司会を務めていただいた相場詩織さんと記念撮影

試食会(OSTERIA MURIVECCHI | オステリア ムーリベッキ )

秋田市のオステリア ムーリベッキで試食会を開催しました。プロジェクトの教員・学生、卒業生らが参加し、『がたべこ® 』を使用したローストビーフなど3品を堪能しました。参加者からは、「噛むほどに美味しさが溢れていくらでも食べられそう」「肉が柔らかく脂がさっぱりしている」「赤身肉の旨みがしっかりしているだけでなく、脂も美味しく噛めば噛むほど旨みがでる」などの感想が聞かれました。

教職員・学生、卒業生、メディアの皆様で試食

短角牛のスペシャルコース3品を試食

卒業生も『がたべこ® 』を堪能!!

司会を務めていただいた相場詩織さんと記念撮影

令和3年度にアグリビジネス学科を卒業された益子佳緒里さんは、在学中の令和3年1月に牛舎火災を経験しました。卒業後、秋田市の「寿牧場」に就職し、秋田県産黒毛和牛ブランド「秋田牛」の品質を競う秋田牛枝肉共励会で、最高賞・チャンピオン賞を受賞するなど活躍しています。益子さんは、「牛舎火災が発生した時は、現実を受け止めることができず、やりきれない気持ちでした。後輩たちがしっかり復興してくれて、美味しいお肉になったことが本当に嬉しい。」とお話しくださいました。なお、今回の試食会で提供した肉は、牛舎火災で生き延びた牛のお腹にいた牛です。

寿牧場 益子 佳緒里さん

学生時代の益子さん

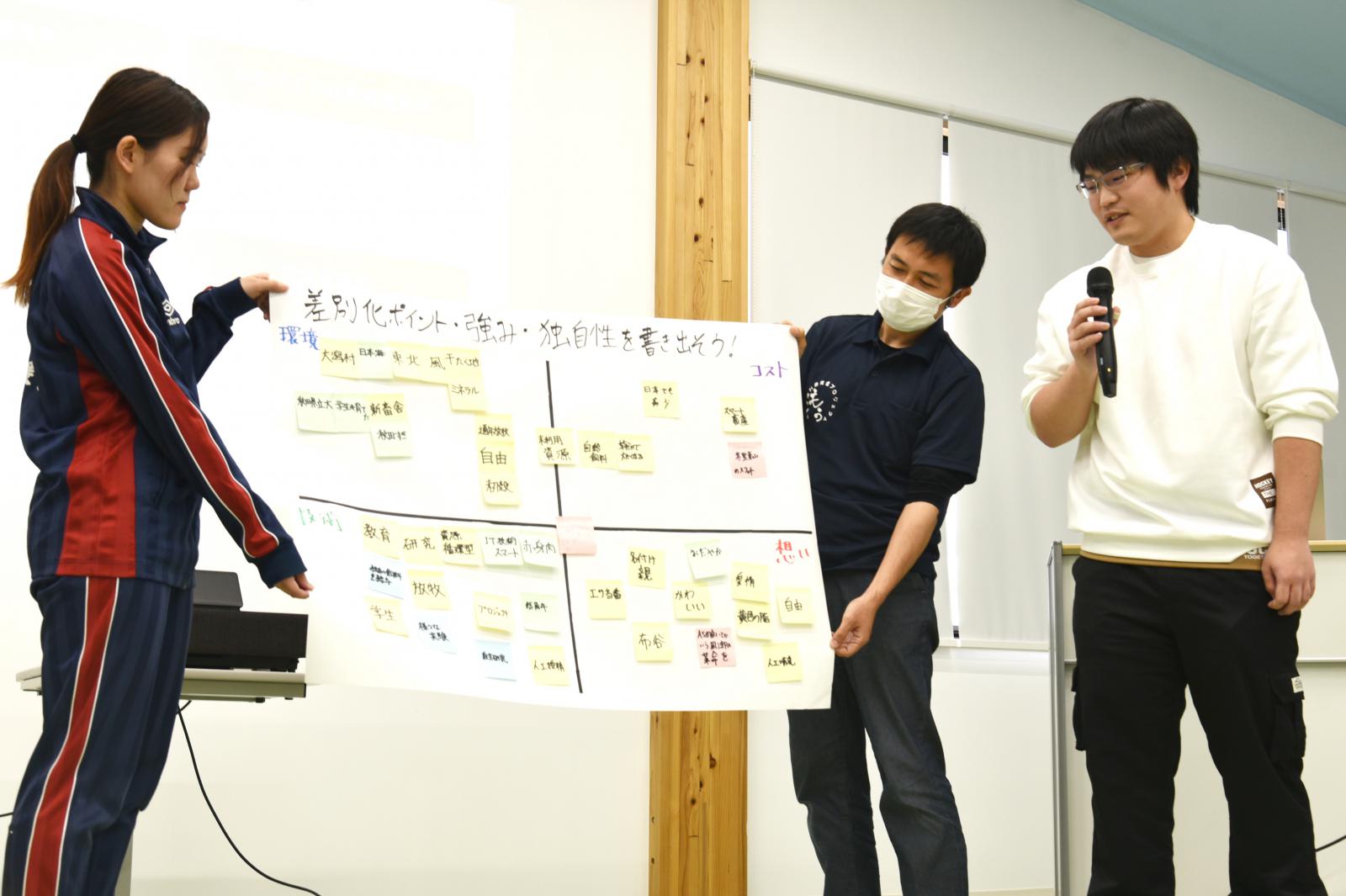

ブランディングに向けたワークショップを積み重ね、ブランド名やロゴ作成に向けてプロジェクト教職員・学生みんなでディスカッションをしました。自分たちが育てる短⾓⽜のセールスポイントや特徴、飼育している環境のメリットなど付箋に洗い出し模造紙にまとめネーミング案を話し合いました。

.JPG)

.JPG)