国際教養大学と共同開講科目を実施しました

秋田県立大学×国際教養大学 共同開講科目に参加した皆さん

本講義では、本学と国際教養大学の学生が協力し、国際的な取り組みを勘案しながら、オールイングリッシュを基本に3日間集中的に学びました。県立大生は自然科学的な視点で、教養大生は社会科学的な視点から議論に参加することで、持続可能な農村社会や農林水産業、さらには地域資源のあり方について、自然科学と社会科学の両面から理解できるようになることを目的としています。

今回の共同開講科目初日は、辻本先生からは「農地・水・食料の連携から見た気候変動への取り組み」についてカンボジアの例に基づいた講義、中丸先生からは「日本における農業と農村組織への女性の関与」をテーマとした講義を拝聴し、気候変動や農業経営継承を踏まえた地域農業の持続可能性を議論しました。

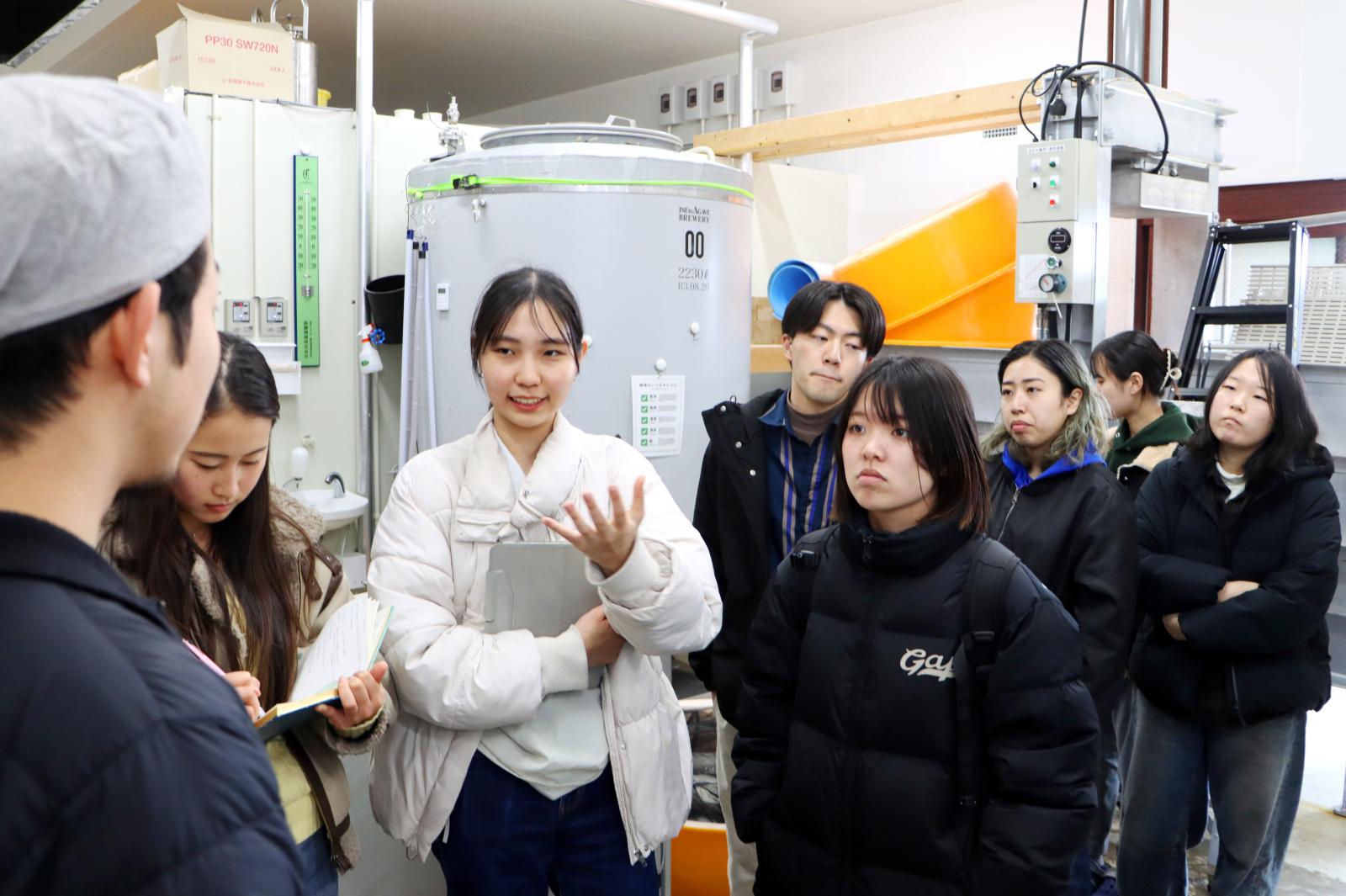

2日目は、大潟村、男鹿市の現地研修を実施し、本学アグリイノベーション教育研究センター(AIC)、男鹿市「稲とアガベ(株)」、「TOMOSカフェ」「大潟村干拓博物館」「大潟土地改良区」をそれぞれ訪問し見学及びインタビューを実施しました。それぞれの実例に基づいた持続可能な地域社会について学びました。

最終日は、教養大生と県立大生が混合で4チームを編成し、今回の集中講義の成果を参考にグループプレセンテーションを実施しました。それぞれの出身地・現在の研究テーマなどを共有して、ユニークなチーム名と質の高いテーマを提案して、地域資源を利活用した農村活性化の提案を行いました。教養大の学生は得意の英語力を前面に、県立大生はそれぞれの研究テーマを提供して、グループ内で良く情報共有された内容と教員顔負けのパワーポイント資料を作成し、熱いプレゼンテーションと活発な質疑応答が行われ、両大学の学生にとっても有意義な学びとなりました。

稲とアガベの見学の様子

令和2年度生物資源科学部・アグリビジネス学科を卒業された保坂 君夏さん(政策・経営マネジメントプロジェクト)が勤務する男鹿市の稲とアガベを見学しました。保坂さんは、本学在学中に、男鹿市の耕作放棄地の再生に向けた活動や「さとやまコーヒー」の販売活動を行い、現在は自社田でクラフトサケの原料米やレストランの食材の栽培や酒造りに励んでいます。最近では、十数年前までバーとして営業していたJR男鹿駅近くの空き店舗を改修し、スナック「シーガール」の店長に就任、奥様と二人三脚でお店を切り盛りするなど活躍の場を広げています。クラフトサケ醸造所を見学

保坂君夏さん

保坂君夏さんの奥様(スナック「シーガール」店長)

.JPG)

.JPG)