秋田中央高校のSSH事業「秋田県立大学実験実習」が本学で開催されました

9月2日(火)、秋田県立秋田中央高等学校の1年生を対象とした高大接続事業「秋田県立大学実験実習」が、秋田キャンパスおよび本荘キャンパスで行われました。同事業は、秋田県立秋田中央高等学校のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)事業として、高校と大学の垣根を越えた教育により、科学的基礎力(自然事象について目的を持って観察・実験する力)、および持続的探究力の育成を図ることを目的に実施しております。

今回は本学教員や学生の指導のもと、本学で行われている最先端の研究(両キャンパスで14講座)に触れて頂きました。大学という最先端の研究現場に触れることで、科学の世界に興味を持ち、大学進学や将来の研究者など人材育成につながる事を期待しております。

★SSH(スーパーサイエンスハイスクール)

文部科学省が科学技術・理科、数学教育を重点的に行う高等学校を「スーパーサイエンスハイスクール」として指定し、理数系教育に関する教育課程の改善に資する研究開発を行う事業で、平成14年度から実施されています。

秋田キャンパスの様子

1年生97名が来学し、4講座に分かれて受講しました。「自分の頬細胞からDNAを抽出して観察しましょう!」では、自身のDNAを肉眼で見える形で取り出しました。また、「健康!びせいぶつ鑑定団〜身近な微生物の観察と同定〜」では、身近な食品の微生物を実際に鑑定する実験に挑戦しました。生徒たちは自分の身近な題材をテーマにした科学に興味津々。実験結果に驚いたり、楽しそうに目を輝かせたりする姿がとても印象的でした。各学科の特長を活かした内容は、これまで触れることのなかった分野を知る良い機会となったようです。

本荘キャンパスの様子

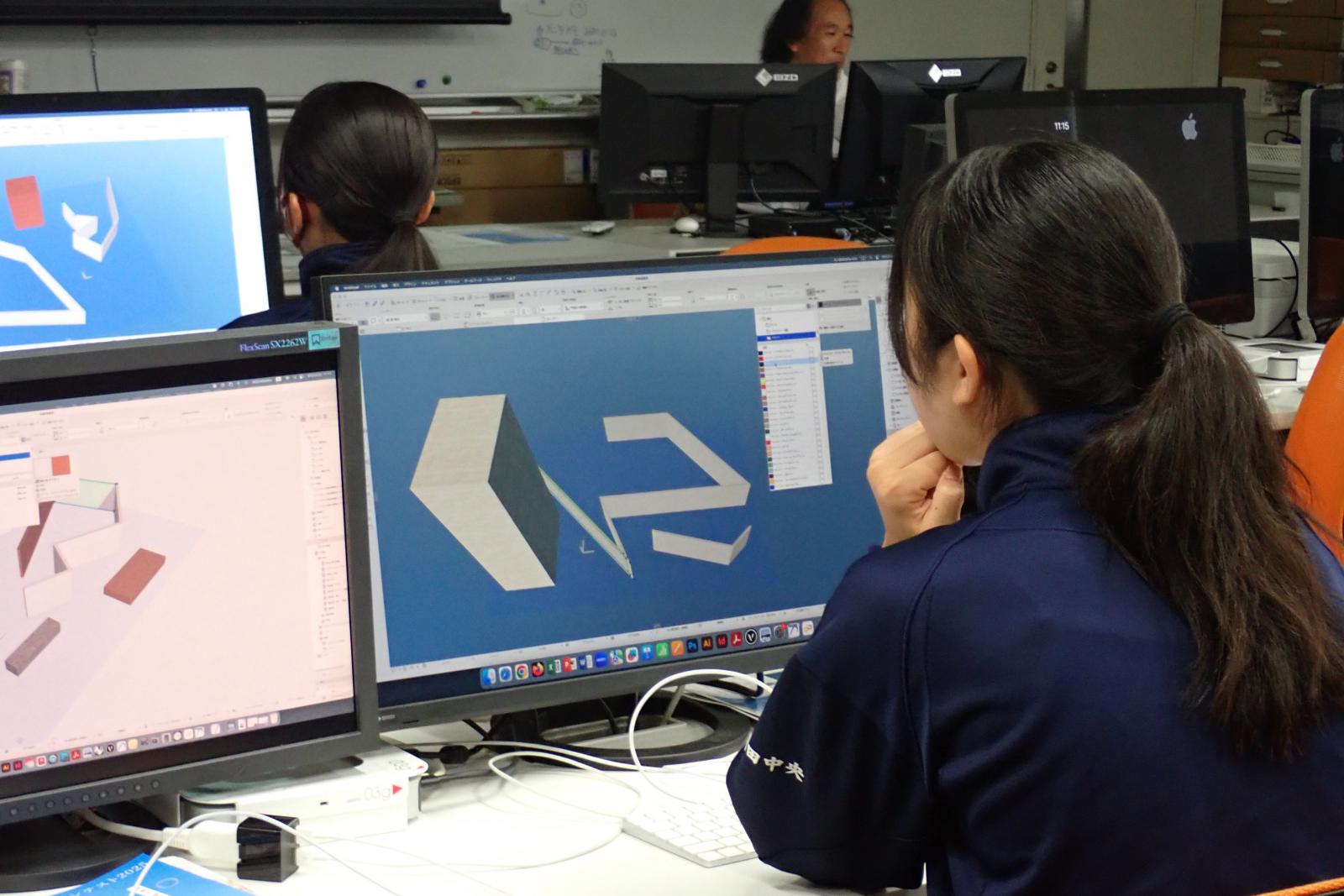

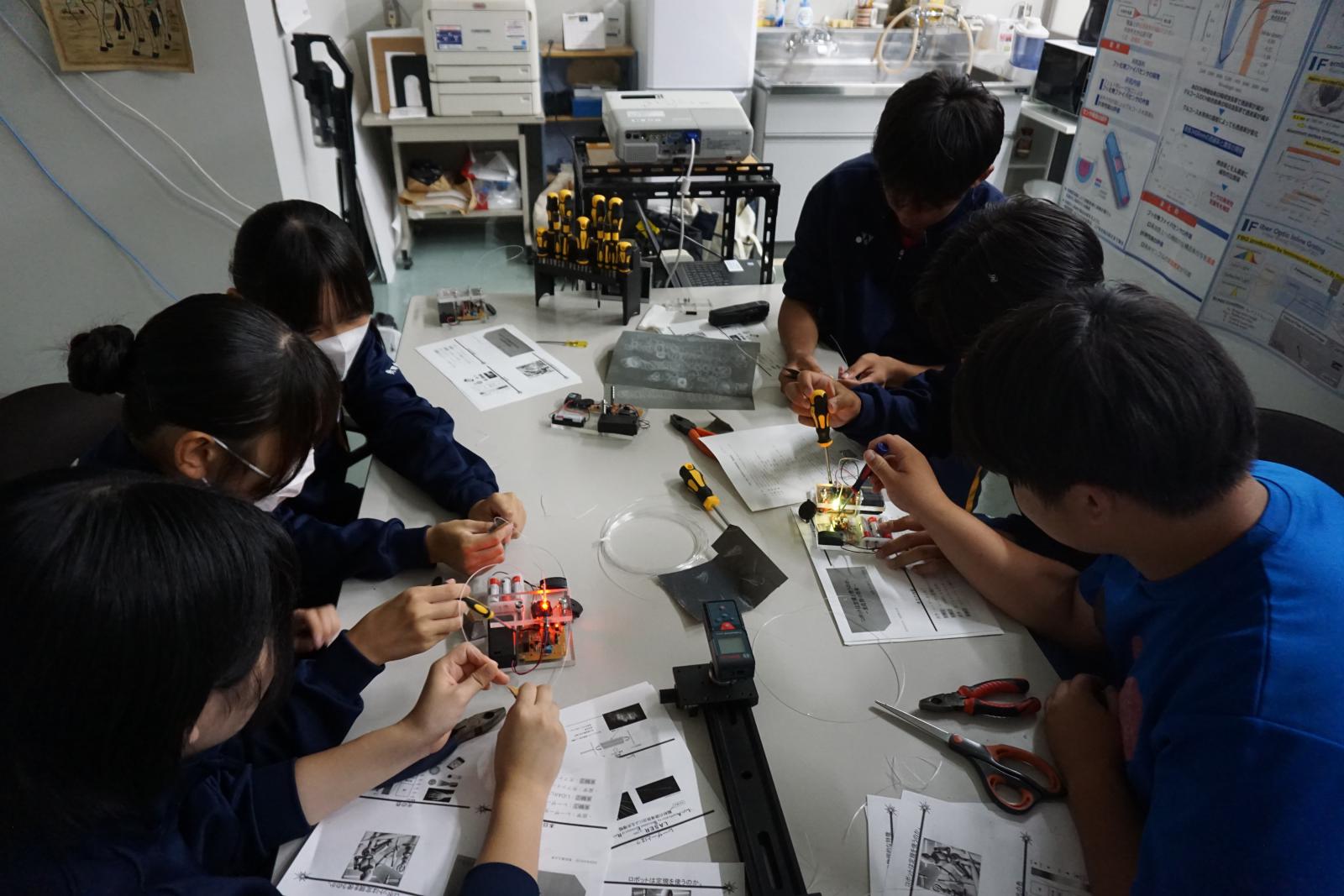

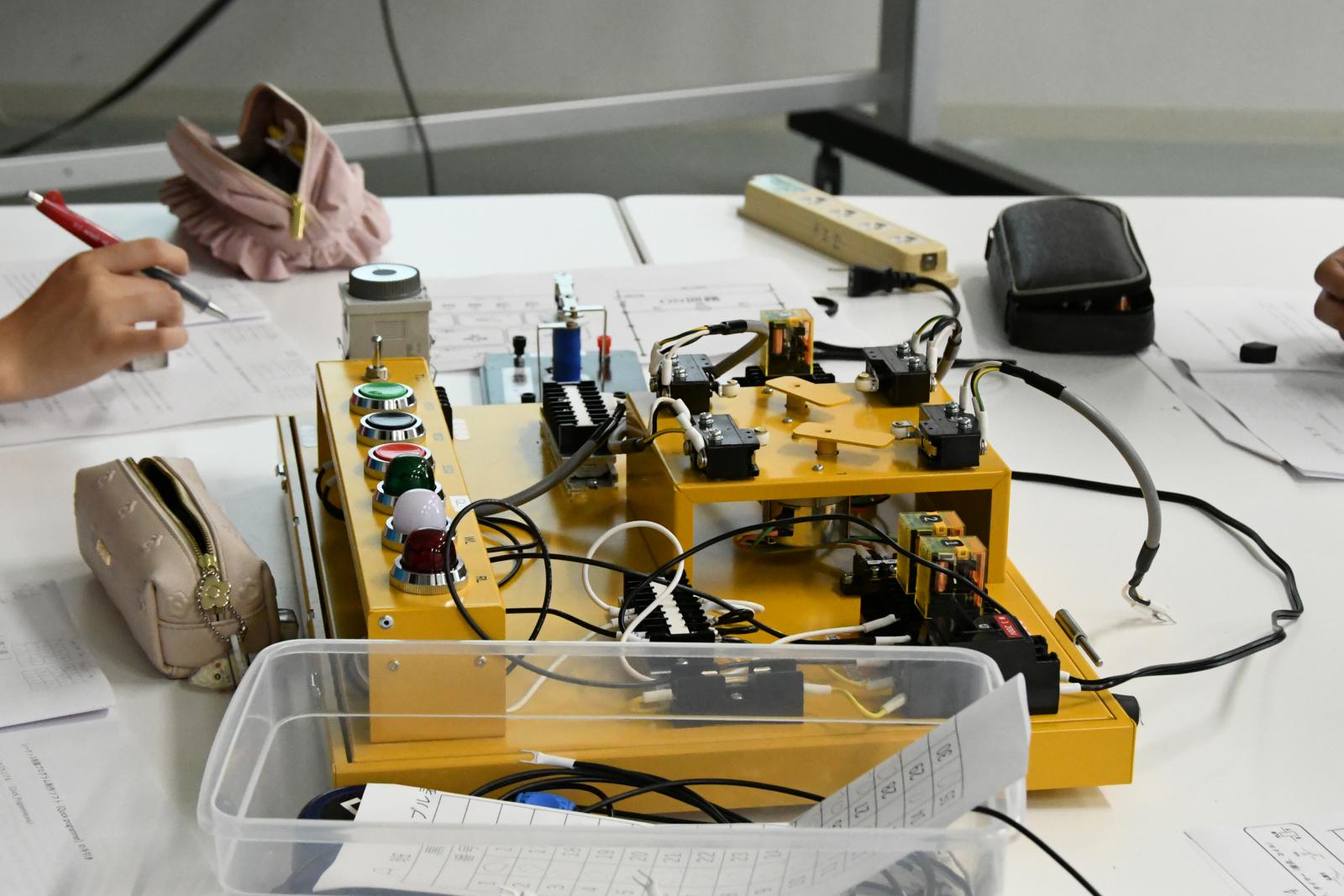

1年生110名が来学し、10講座に分かれて学科の特長や研究分野に関連した講座を受講しました。「没入型立体表示システム(CAVE)のコンテンツ製作」講座では、3D-CGの簡単な組み立て方を学び、実際に立体表示を体験。また、「生体信号の光センシング技術」では、光を使った生体信号の検出技術を学び、電子工作やプログラミングの基礎知識を活かして心拍センサーを作りました。

専門的な内容に戸惑いながらも、学生たちは本学の教員やTA(ティーチング・アシスタント)の学生と協力しながら、積極的に実験に取り組んでいました。難しそうな課題にも目を輝かせながら、楽しみつつ挑戦している様子が印象的でした。

.JPG)