本学大学院生が「日本生態学会」及び「森林・林業技術交流発表会」で受賞しました!!

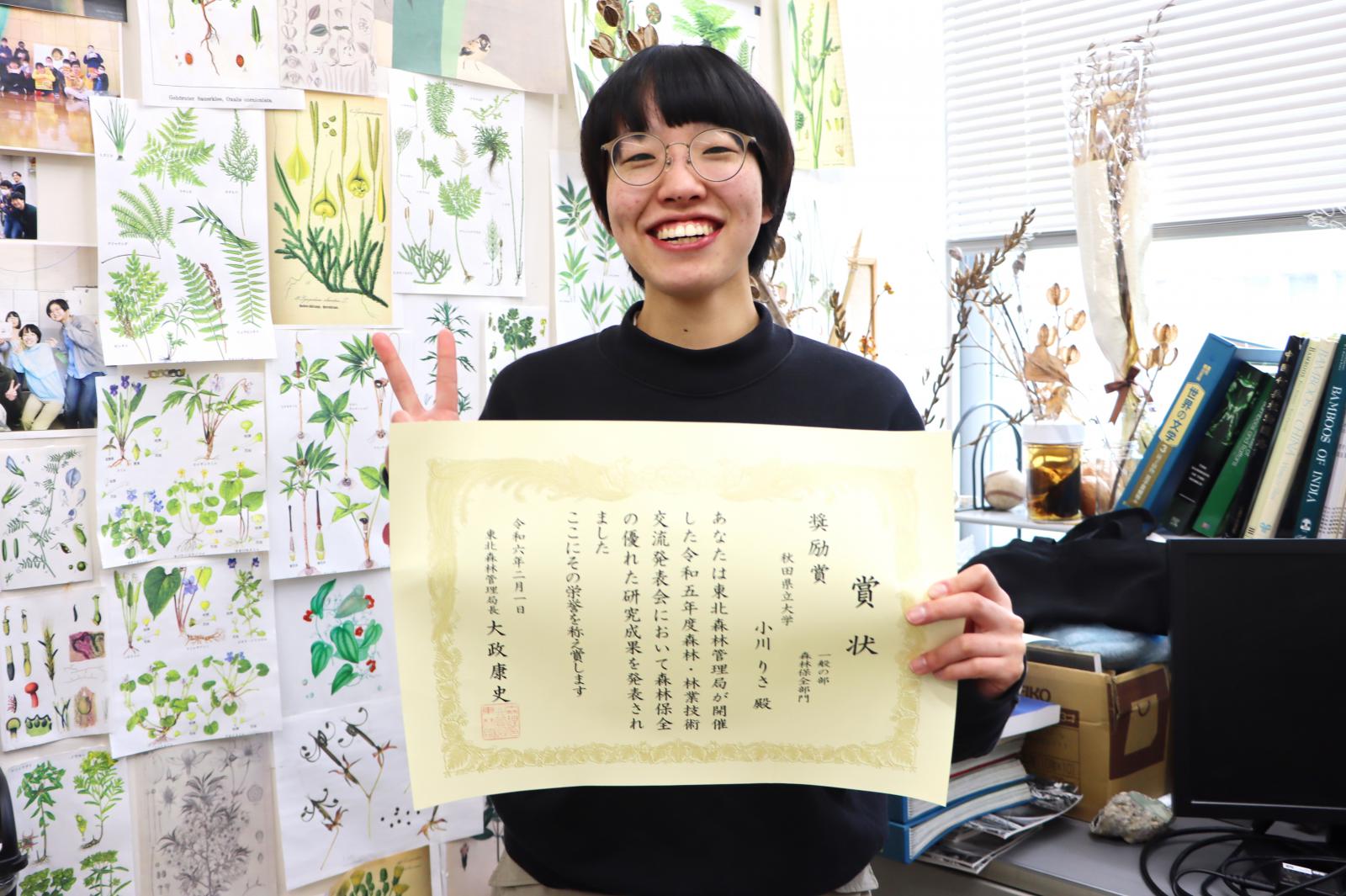

大学院・生物資源科学研究科 博士前期課程の 小川 りさ さん(生物環境科学科/森林科学研究室)が、「令和5年度森林・林業技術交流発表会」で奨励賞、「第71回日本生態学会大会」でポスター賞優秀賞を受賞しました。おめでとうございます!!

研究発表タイトル

〇森林・林業技術交流発表会「クマイザサ小面積開花枯死後の非開花ラメットの侵入による群落回復パターン」

小川りさ、坂田ゆず(生物資源科学部助教、現在、横浜国立大学助教)、蒔田明史(本学副学長・特別研究員)

〇第71回日本生態学会大会

「クマイザサ小面積開花後11年間の実生個体群の動態」

小川りさ、大倉知夏(本学卒業生)、井上みずき(日本大学理学部准教授)、工藤恵梨(本学卒業生)、松下通也(森林総合研究所・林木育種センター)、坂田ゆず、木村恵(生物資源科学部准教授)、蒔田明史

.JPG)

.JPG)