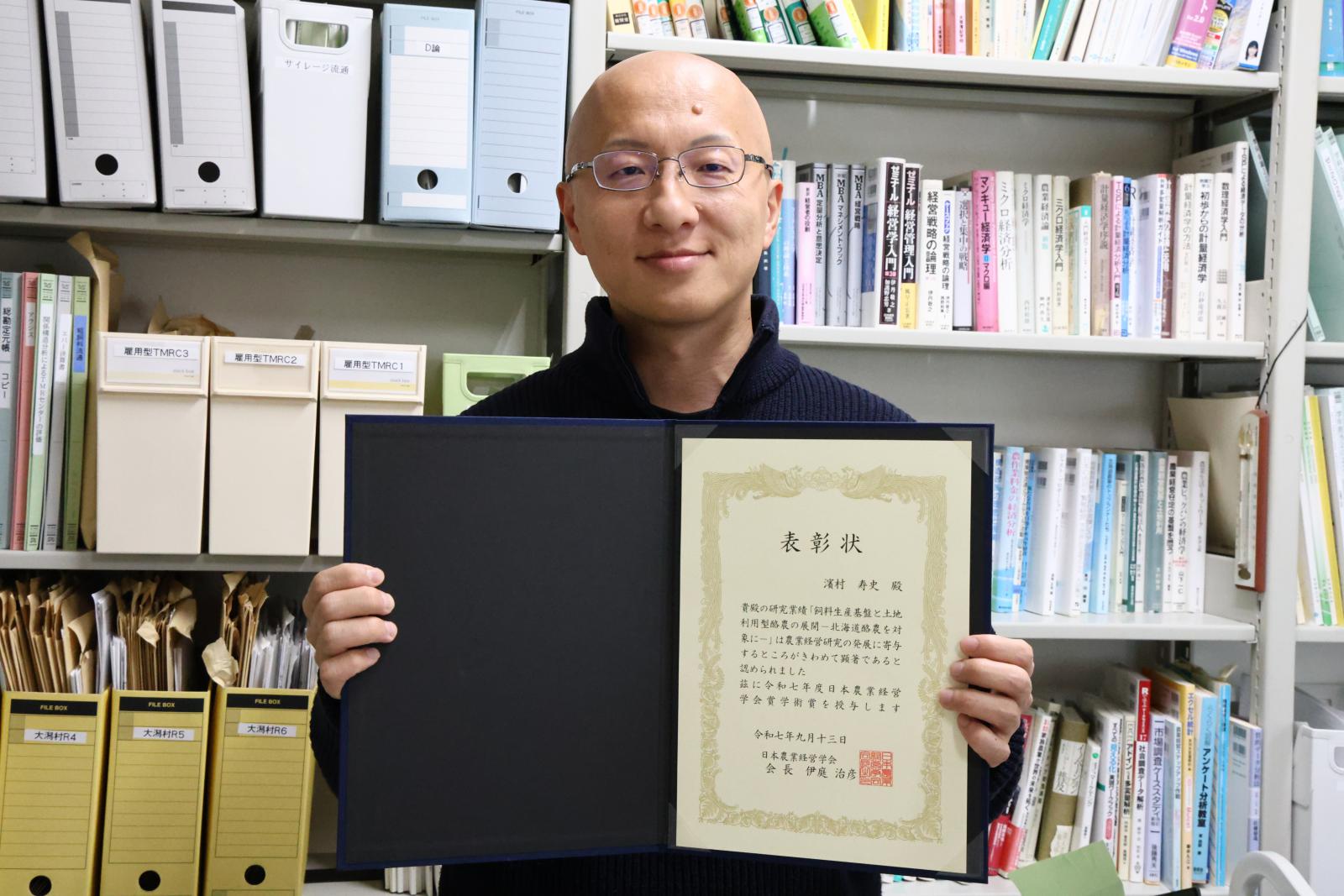

本学教員が日本農業経営学会で学術賞を受賞しました

日本農業経営学会において、アグリビジネス学科政策・経営マネジメントプロジェクトの濱村寿史准教授[専門:農業経営学]が学術賞を受賞しました。濱村准教授は、農業経営の実態調査を通じて、低コスト・高収益な農業のあり方などについて研究を進めており、これらの研究業績が高く評価され本賞の受賞につながりました。

受賞内容

日本農業経営学会 学術賞受賞著作

『飼料生産基盤と土地利用型酪農の展開―北海道酪農を対象に―』濱村寿史(筑波書房/2025年3月刊行)

研究要旨

本書では、北海道で展開する土地利用型酪農経営を対象とし、飼料生産基盤の違いに着目しつつ、政策で推し進められている飼養頭数規模拡大、スマート農業技術の導入、TMRセンターへの加入が土地利用型酪農経営のコストや収益性に及ぼした影響を明らかにし、飼料生産基盤に応じた土地利用型酪農経営の展開方向と、それを支えるTMRセンターの機能について考察した。第一部では、飼料生産基盤によって、飼養頭数規模拡大やスマート農業技術導入が酪農経営のコスト水準や収益性に及ぼす影響は異なることを明らかにし、自給可能な粗飼料が牧草サイレージに限定され、乳量水準を高めにくい草地型酪農地帯では、放牧経営におけるフリーストール牛舎の導入や繋ぎ飼養経営における和牛繁殖部門の導入等、より必要投資額が少ない経営展開を検討する必要があることを指摘した。

第二部では、TMRセンターが土地利用型酪農経営のコストや収益性、酪農生産基盤に及ぼす影響について分析し、TMRセンターに求められる機能は地帯によって異なることを指摘した。すなわち、草地型酪農地帯のように、支援組織の存立が困難な地域においては、粗飼料生産の受託機能や哺育・育成預託機能が重要になる。一方、畑地型酪農地帯のように、農地の過不足が生じている地域においては、農地を集団的に利用し、粗飼料を分配する機能が重要になる。加えて、近年は、草地型酪農地帯を中心に、余剰サイレージを外部に販売するTMRセンターもみられ、粗飼料が不足している地域への粗飼料供給機能や、担い手が弱体化している地域においては、酪農生産基盤の維持・管理・継承、新規参入者の受入支援、生乳生産に関する機能の発揮も期待される。

濱村准教授のコメント

本書は、近年取り組んできた、飼料生産基盤と土地利用型酪農経営の収益性に関する研究の成果をとりまとめたものです。土地利用型酪農は食料自給率の向上、資源循環、条件不利地域における農地の有効活用等の役割を期待されています。しかし、我が国の酪農は担い手不足や施設の老朽化といった課題に直面しており、酪農生産基盤の維持が危ぶまれています。

こうした背景のもと、北海道で展開する土地利用型酪農経営を対象とし、飼料生産基盤に応じた土地利用型酪農経営の展開方向を示すことを目指して研究に取り組んできました。

「良い研究」とは、それがあることで、ない場合に比べて、物事を理解しやすくなり、先を見通せることができるような研究のことであるとされています。本書が「良い研究」足りえているか、自信はありませんが、土地利用型酪農の将来を展望する上での一助となれば幸いです。

今回の受賞を励みに、フィールドや研究対象を拡げつつ、地域の条件に応じた農業経営のあり方ついて、引き続き研究を進めていきたいと思います。

%20(002).jpg)

授賞式の様子