学生自主研究

学生自主研究

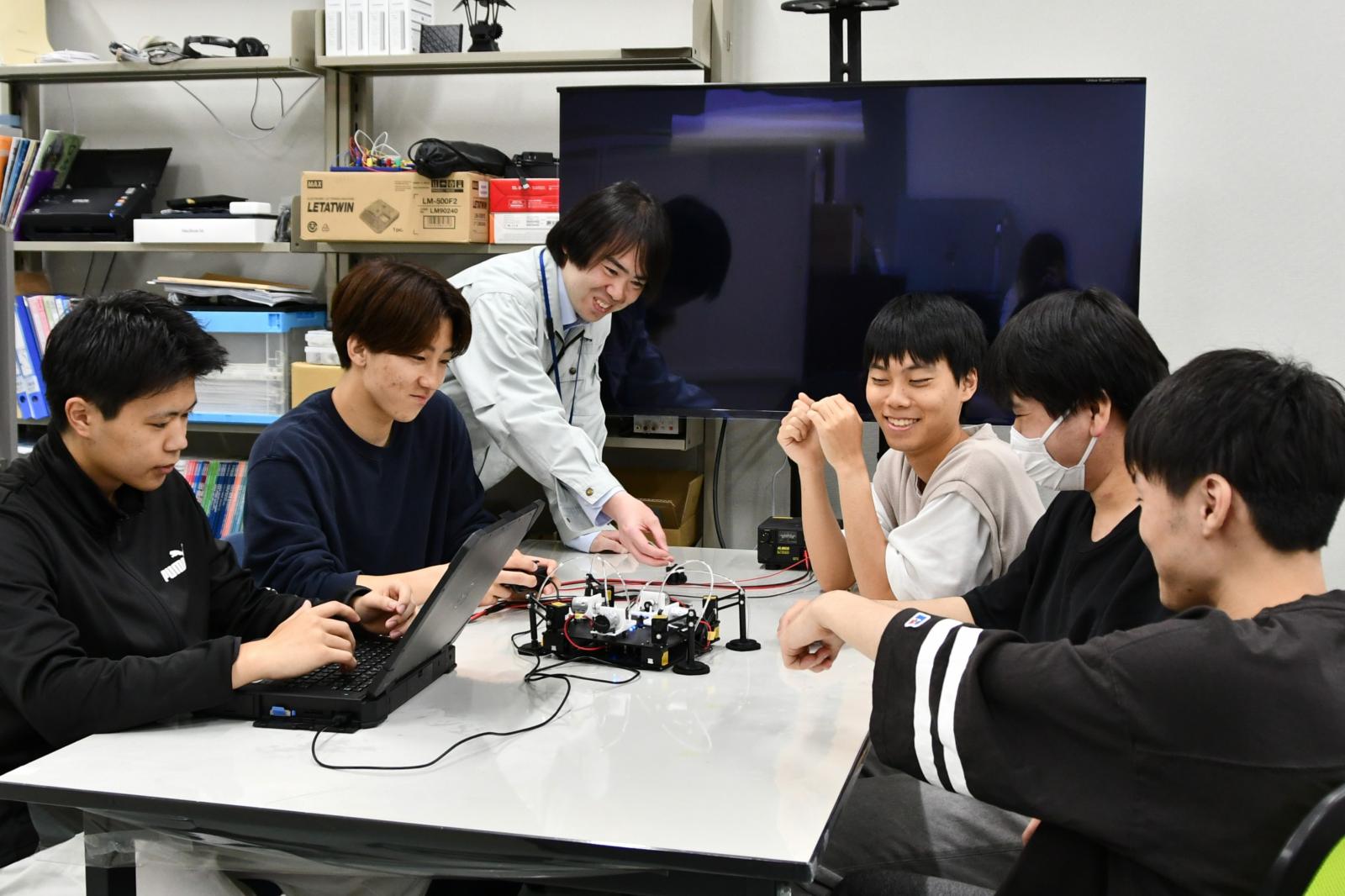

学生自主研究は新入生と2年生が行うことができる制度です。学生は研究テーマを決定し、グループを組織し、計画を立てて実施することになります。また、指導教員が必要なアドバイスを行い、実験スペースや機材、そして研究資金を交付して、学生の研究をバックアップします。この制度は主役が学生自身です。入学前から興味を持っているテーマやこれから自分が取り組もうとする分野などに積極的に取り組むことができます。

- 応 募 資 格

- 1・2年次の学生が行うことができます。なお、3年次以降は、本格的に専門分野の研究を行うこととなります。

- 研 究 期 間

- 研究は、その研究を開始した年度内に終えることが原則です。翌年度も引き続き研究を行いたい場合には、再度、応募することができます。

- 研 究 資 金

- 1件あたり15万円程度を限度として、大学は各研究グループに資金を交付します。研究計画に沿って、計画的に研究を行うことが必要になります。

学生自主研究レポート

秋田県立大学機関リポジトリ

学生自主研究の研究成果(平成28年度研究成果~)は秋田県立大学機関リポジトリで閲覧することができます。

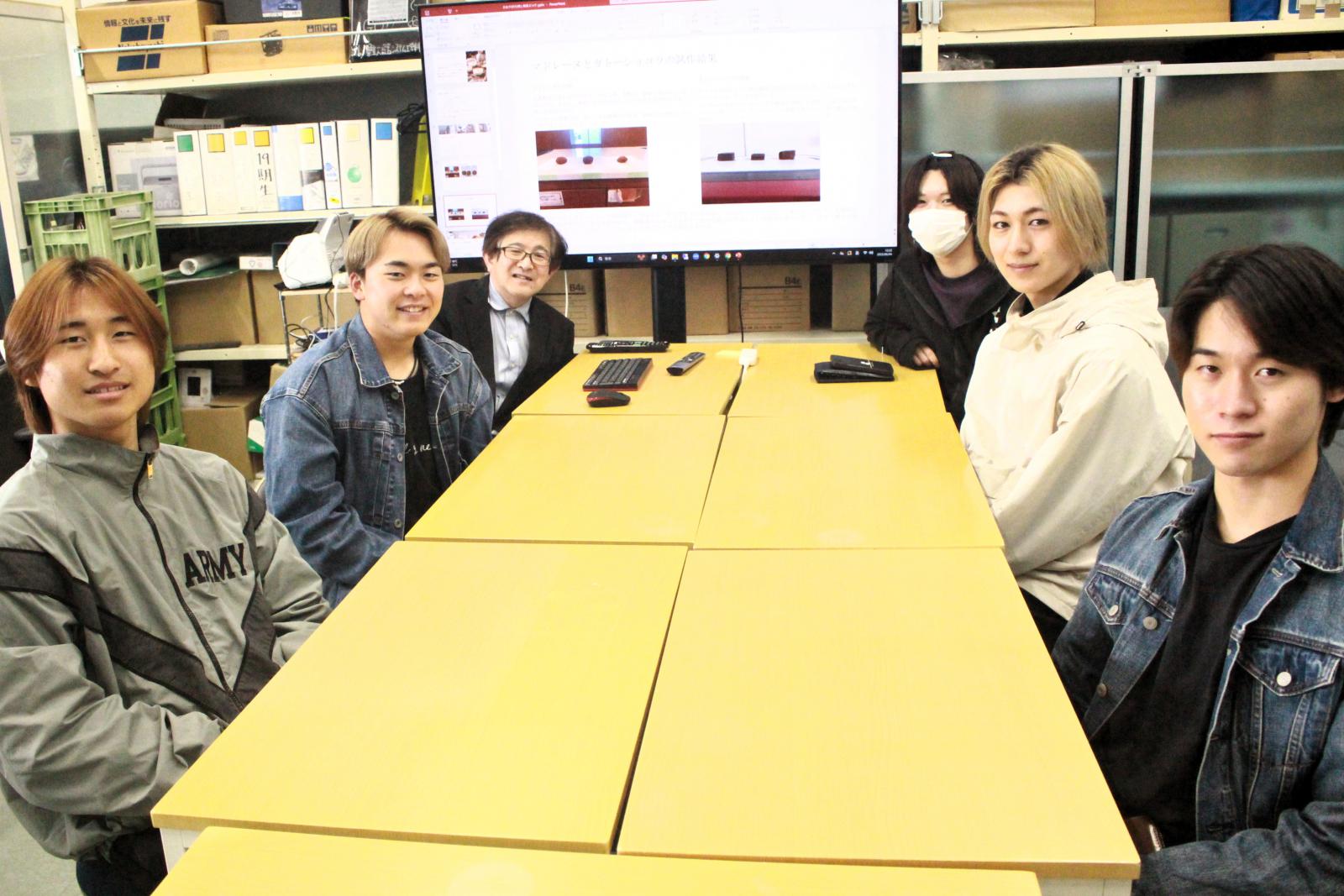

システム科学技術学部[研究例]レポート

- ★研究テーマ

- 内部空間と外部環境の関係性

- ★チーム名

KET.architect

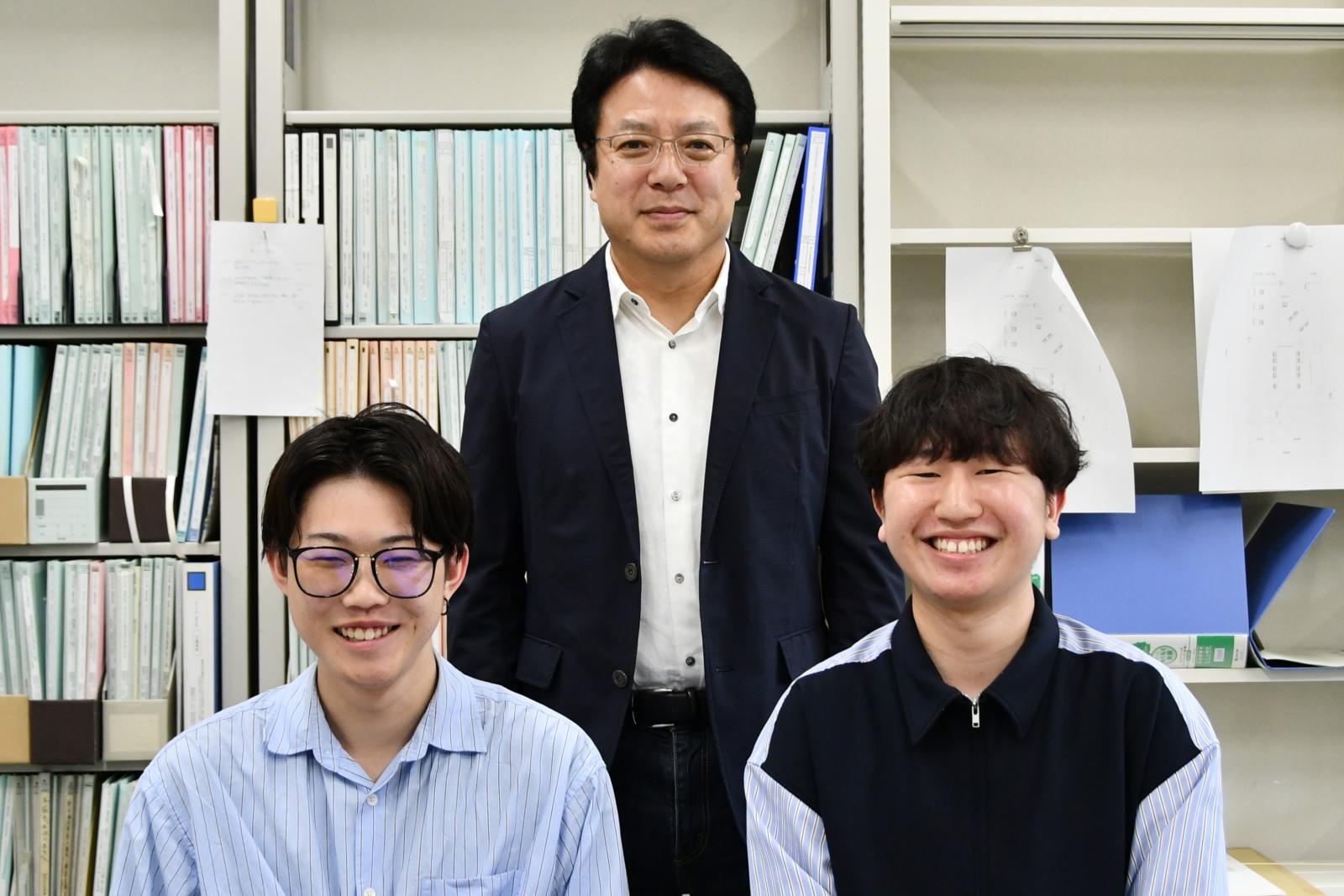

★メンバー 建築環境システム学科/3名

遠藤 勇翔 (秋田県/秋田北高校出身)

神藤 一器 (山形県/寒河江高校出身)

槻山 洸星 (岩手県/盛岡北高校出身)

★指導教員

須田 眞史 教授(建築環境システム学科)

Q. 取り組んだ学生自主研究について教えてください。

私たちは、豊かな空間を創出するためには、外部環境の良さを積極的に取り入れ、内と外の両側面から空間を検討することが重要だと考えました。

そこで、世界三大建築家のひとりであるル・コルビュジエが設計した国立西洋美術館を実際に訪れ、外部環境の構成要素と内部空間との関係性を生み出す設計手法について分析を行いました。

さらに、印象評価調査などを通じて空間を客観的に分析することで、ル・コルビュジエの設計手法の特徴を明らかにすることができました。

Q. 学生自主研究で得たことや良かったことを教えてください。

学生自主研究を通じて、指導教員の先生から多くの知識を吸収することができました。実地調査や印象評価調査、空間分析の手法に加え、研究成果の報告書やポスターのまとめ方に至るまで、さまざまな面でご指導いただき、大変貴重な経験となりました。

また、ル・コルビュジエの設計手法を明らかにすることで、今後の設計課題に取り組む際のアイデアの引き出しとなり、学生自主研究を通じて多くの学びを得ることができました。

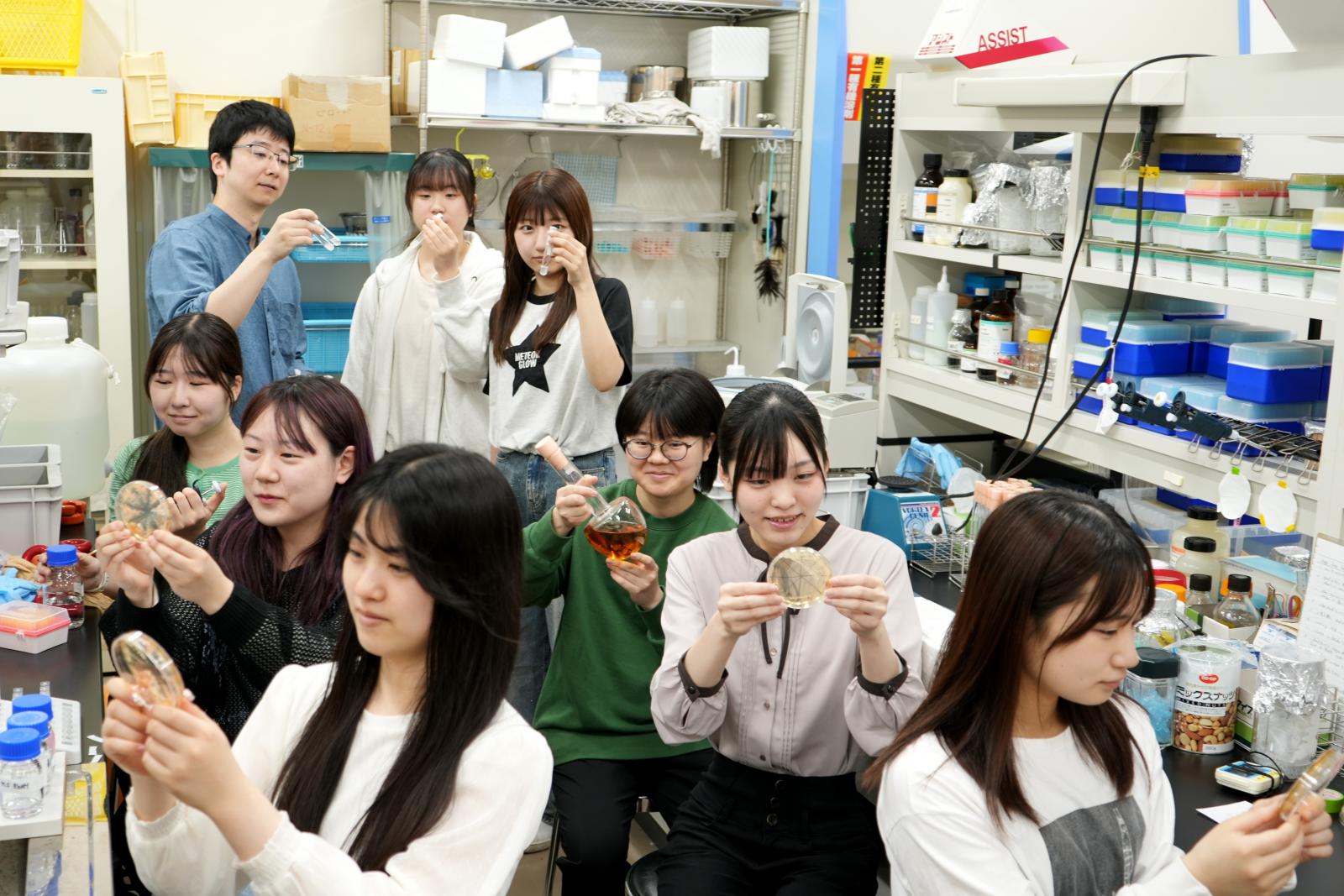

生物資源科学部[研究例]レポート

- ★研究テーマ

- 微生物を用いた

八郎湖の水質改善 - ★チーム名

ミジンコクラブ

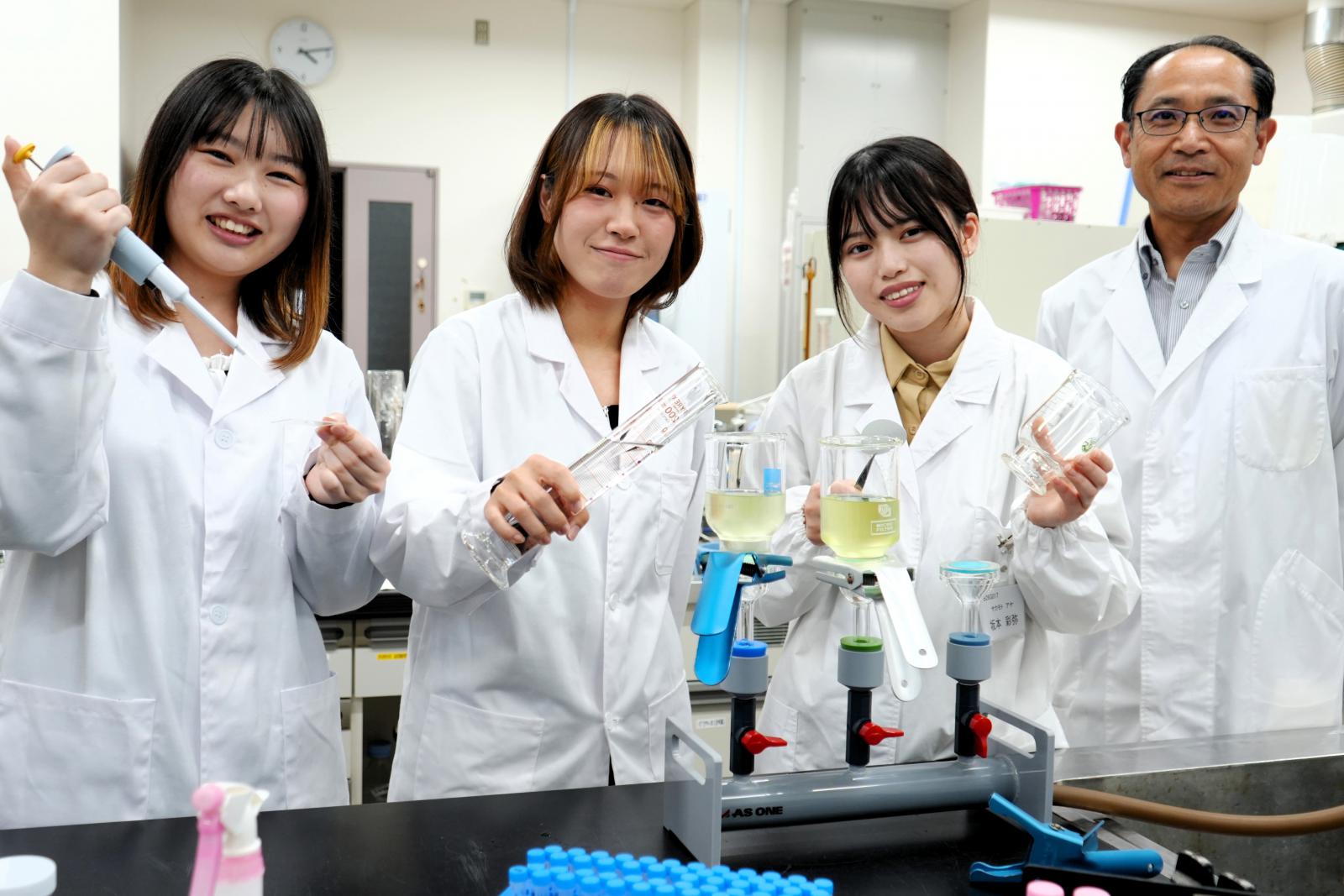

★メンバー 生物環境科学科/3名

加賀谷 いずみ(秋田県/金足農業高校出身)

坂本 彩弥 (長野県/松本蟻ケ崎高校出身)

中田 伊咲 (秋田県/秋田西高校出身)

★指導教員

宮田 直幸 教授(生物環境科学科)

Q. 取り組んだ学生自主研究について教えてください。

秋田県にある八郎湖という湖では、富栄養化による水質汚濁が問題になっています。今回の研究では、八郎湖の湖岸に接触ろ材を用いた装置を設置し、そこに付着した微生物によって、汚濁物質を分解し、水質汚濁を改善することを目的として行いました。接触ろ材の素材、設置方法についても効果を検討しながら行いました。その結果、今回の研究では水質改善までは確認できませんでしたが、採取した微生物や水生生物から、この装置によって生物多様性の高い湖岸環境をもたらす可能性を示すことができました。

Q. 学生自主研究で得たことや良かったことを教えてください。

自主研究に取り組んでよかったと思うところは、水質改善の難しさを身をもって知ることができたことです。少人数制の研究なので、自分のアイデアが反映でき、興味のある分野をとことん追求できるところが楽しいです。また、秋田県庁にて県の方と直接お話をさせていただける機会を設けていただき、「水質という観点だけでなく、生物多様性のある豊かな湖が大切」という新たな視点が得られるようなお話が聞けたこともいい経験になりました。

.jpg)