自然生態管理学研究室

秋田県立大学 生物資源科学部

生物環境科学科 環境管理修復グループ

劣化土壌の修復と保全技術の

生態学的アプローチ

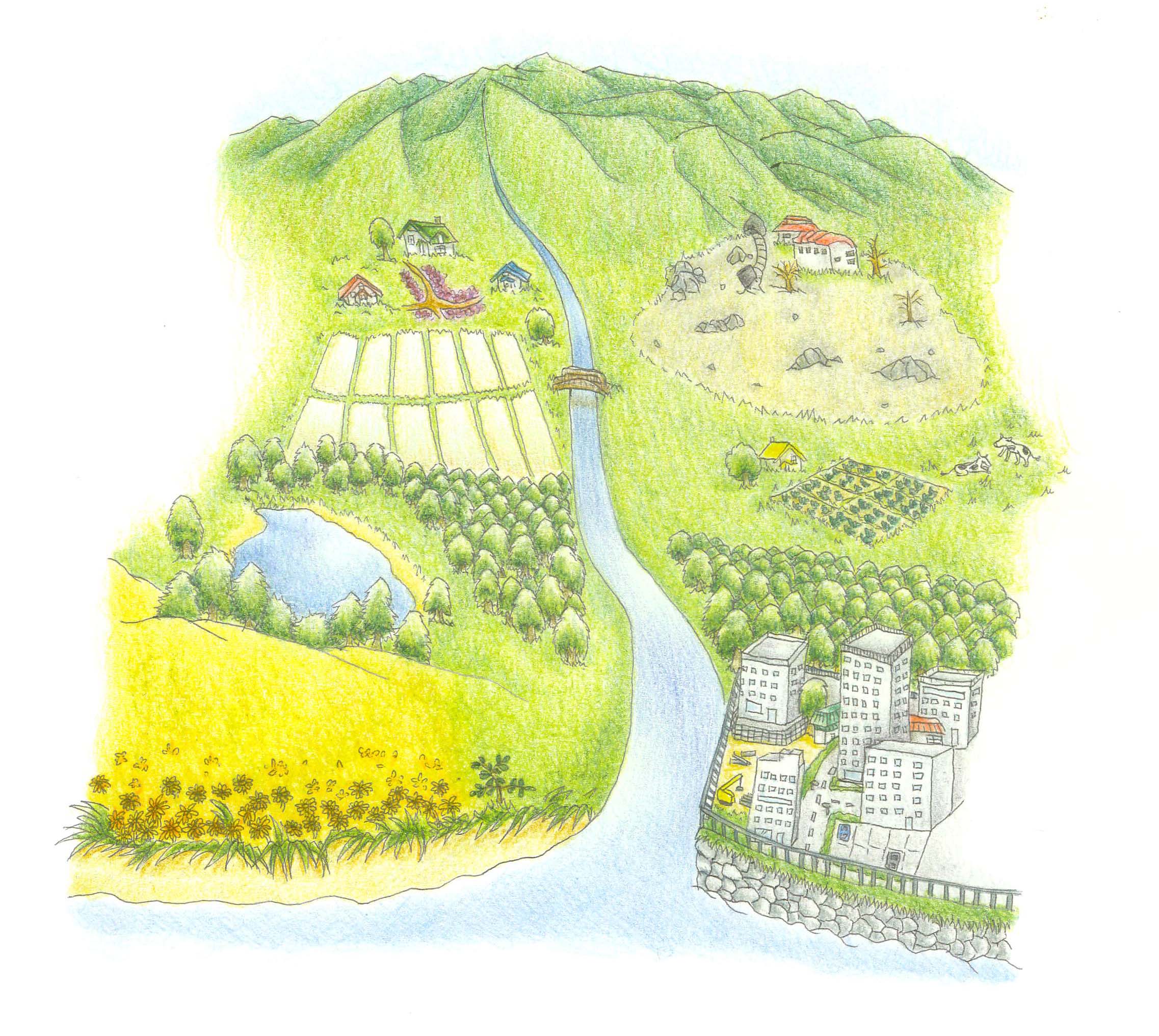

栄養塩類の自然循環機能の

広域評価と流域管理技術の開発

松田恵莉佳さん(H21修了生)描画

環境汚染物質による土壌汚染以外にも、世界の農耕地土壌に目を向けると、降雨の少ない乾燥地域や半乾燥地域では土壌表面への塩類の集積やナトリウム塩の過剰な集積によってpHが上昇し作物の生育が著しく阻害される不良土壌(アルカリ土壌、塩類土壌)が数多く存在する。

本研究室では、中国北部や西オーストラリアを対象に、不良土壌の生成要因の解明と不良土壌を修復し作物生産を維持できるような土壌改良資材の開発を進めている。わが国の農地土壌についても、土壌の生産力維持や土壌の適正な管理、地域および地球規模での物質循環を考慮した土壌保全対策について関連機関と共同して取り組んでいる。

土壌表面に白く浮き出した塩類

産業系や生活系から発生する様々な未利用有機物資源を再利用しようとする循環型社会では、重金属、農薬、環境ホルモン等の環境汚染物質の拡散が懸念されている。農地に負荷されたこれらの物質を土壌や植物、微生物の浄化機能を最大限に活用した環境修復技術(ファイトレメディエーション、バイオレメディエーション)開発が注目されている。

本研究室では、重金属であるカドミウムを高濃度に蓄積する植物(タデ科、アブラナ科)に着目し、これらの植物を用いた土壌浄化技術の開発について研究を進めている。

カドミウムを高濃度に蓄積する植物(ハクサンハタザオ Arabidopsis halleri ssp. gemmifera)

窒素・リン等の富栄養化物質の一部は都市や農村から水圏へ流出し、河川、湖沼、内湾の富栄養化の原因となっている。これらの水質環境問題を解決するため、県内産のスギ間伐材やゼオライト等の素材を多孔質の球体に焼結し、浄化濾材として用いた水質浄化技術の開発とその産業化について研究を行っている。

土壌や植物には環境負荷物質を浄化する機能がある。栄養塩類を大量に使用し排出する農業活動や一般社会、さらに、貿易に伴う国際間の物質移動も視野に入れて、環境汚染物質の環境への影響を評価し、自然の浄化機能を積極的に活用した土壌・水の保全と管理、修復技術の開発を行っている。県内、国内外での現地調査やリモートセンシングを活用した環境評価・診断を行っている。

お問い合わせは hayakawa@akita-pu.ac.jp