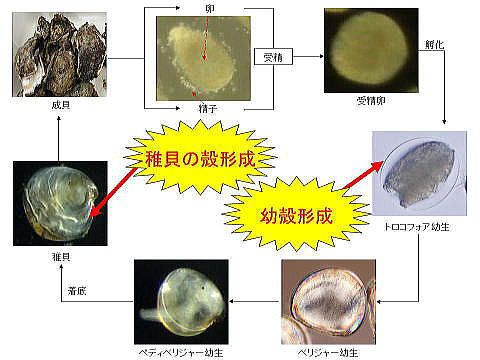

イワガキは秋田では8月になると卵、精子が成熟します。放卵、放精は何回かに分けて行われるようです。最後に9月になって、海が荒れると一斉に放卵、放精するようです。したがって、人工授精に適した時期は8月いっぱい(および9月初旬の海が荒れるまで)と思われます。

イワガキの卵はとても小さく数十ミクロンしかありません。イワガキは受精すると6〜7時間で遊泳を開始し、13時間ほどで最初の殻形成が起こります。この殻はどんどん厚みを増すととも、内部が扁平になり、20時間をすぎるときれいなD型になります。D型幼生ともいわれます。受精後1日で餌をとりはじめ、トロコフォア幼生になります。活発に泳ぎ回ります。ベリジャー幼生を経て、着底のための足で基盤をなで周るペディベリジャー幼生になります。

受精後20日から30日たったペディベリジャー幼生は接着剤を使って、基盤に着底し、その後急速に成長して稚貝になります。食べられるような親になるのには少なくとも数年以上はかかるそうです。

殻は炭酸カルシウムでできています。しかし、トロコフォア幼生のときの殻(prodissoconch

I shell)とベリジャー幼生の殻(prodissoconch II shell)は真珠貝と同じアラゴナイト(あられ石)結晶、それに対し、着底して稚貝になるとカルサイト(方解石)結晶を持つようになります。幼生のときの殻はイワガキのごつごつした石のような殻とはまったく異なり、透明ですべすべした殻です。不思議ですね。