秋田県立大学に赴任する前の所属研究室(及川英秋教授)の成果なので、ここ(北大院理 有機反応論研究室)もどうぞ。

「天然物化学」という科学の分野では、動植物が有する生理活性物質の構造や作用を分子レベルで解明して医薬・農薬の方面に活用し、人類の生活に貢献することを目的としている。生物は様々な化学物質を体内で作り出しており、そのための化学反応は触媒作用を持つ酵素タンパクが担っている。 最近では生物の生理活性二次代謝産物の生合成に関わる遺伝子を単離・同定し、さらには組み換え酵素を使った物質生産や反応解析を行う研究が一般的になっており、それらの成果を通じて、将来的には酵素による有用物質の有機合成が自在に行えるようになるかもしれない。

生物の二次代謝産物は、生合成経路の違いでいくつかのグループに分類される。そのうちのテルペノイドに関する研究について紹介する。

1)タキソールとフォマクチン

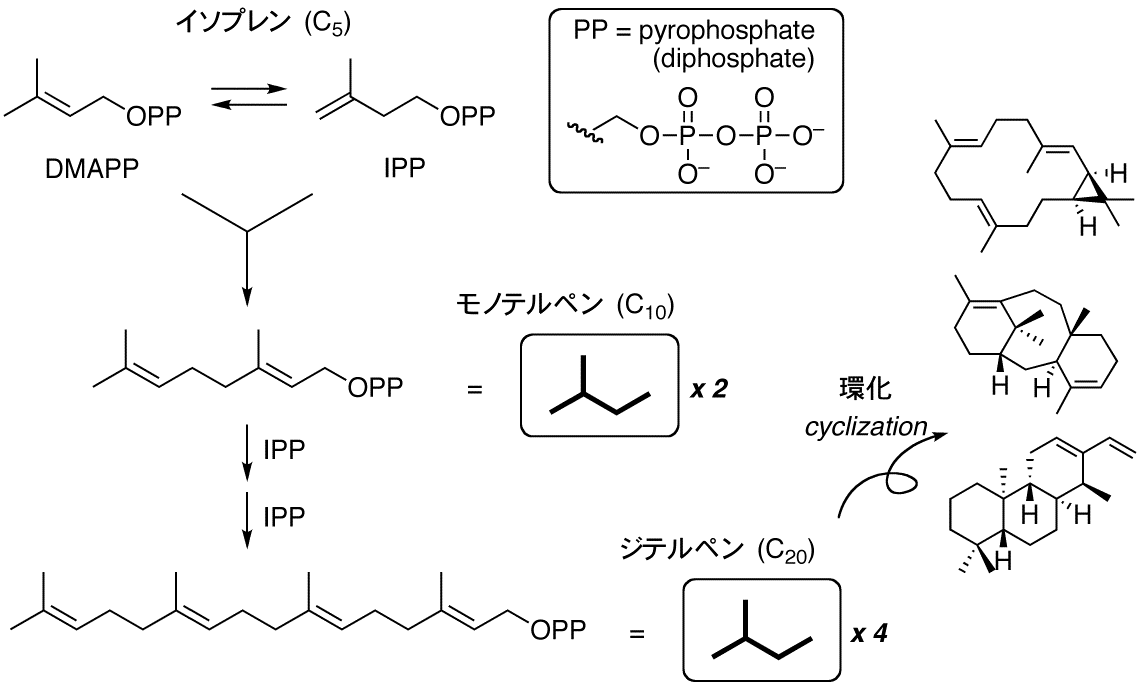

教科書で習う内容を軽くおさらいしておくと、テルペノイドとはイソプレンユニット(C5)を重合単位とした化合物の総称で、重合の数によってモノテルペン(C10)、セスキテルペン(C15)、ジテルペン(C20)と呼称される。 生体内の重合過程では水酸基が2リン酸エステルになっている(PPとDPはそれぞれpyrophosphate、diphosphateの略であり、同じもの。表記するときは統一した方が良い)。

[文献2]Tokiwano, T.; Endo, T.; Tsukagoshi, T.; Goto, H.; Fukushi, E.; Oikawa, H. Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 2713-2722.

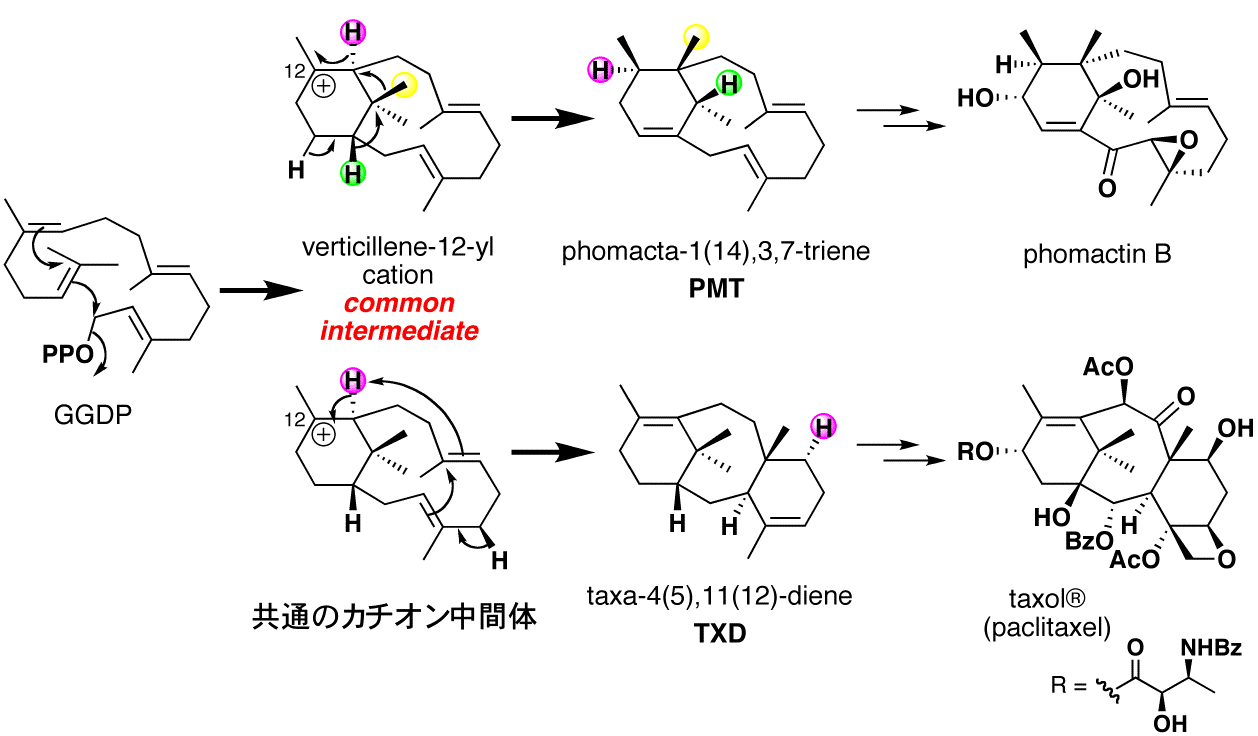

GGDPから途中の比較的高いエネルギー状態のカチオン中間体までは共通と考えられるが、その後、1,5-水素移動を経てtaxadieneができる経路と、水素とメチル基の転位が連続して起きてフォマクタトリエンに至る経路に分かれる。 有機化学反応として興味深いのは、カチオン中間体が酵素によって生成する機構と、その後、どのような酵素の機能によってそれぞれの炭素骨格に至るのか、という点である。カチオン中間体の転位反応を解析することにより、両酵素の働きに関する知見が得られた[文献2]。 尚、タキソールは環化酵素を用いた実験で反応機構が解析されている。

taxadiene生合成過程の1,5-水素移動はあまり例を見ない反応で、これが実証される以前はverticilleneを経由する反応経路が提唱されていた。

2)pleuromutilin

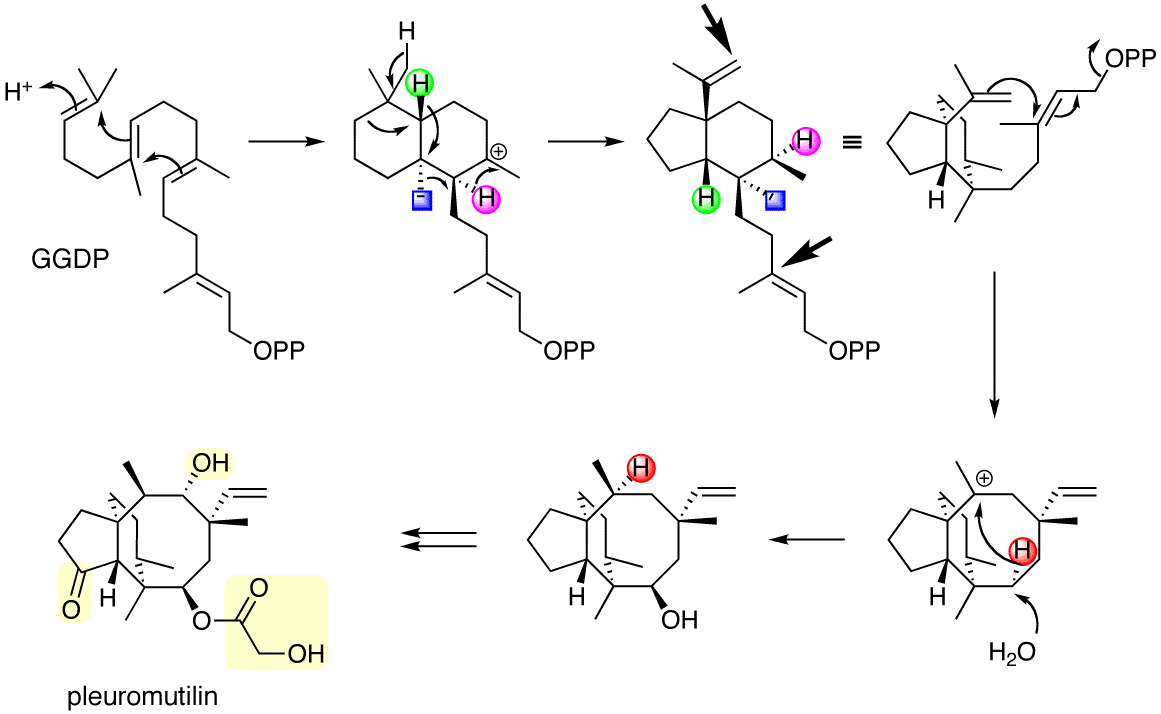

pleuromutilinは抗菌物質で、Clitopilus scyphoides(Pleurotus mutilus)という菌が生産するジテルペンである。14位のエステルを変換したretapamulinが実用化されているので、興味のある人は調べてみると良い。 生合成経路は以下である。

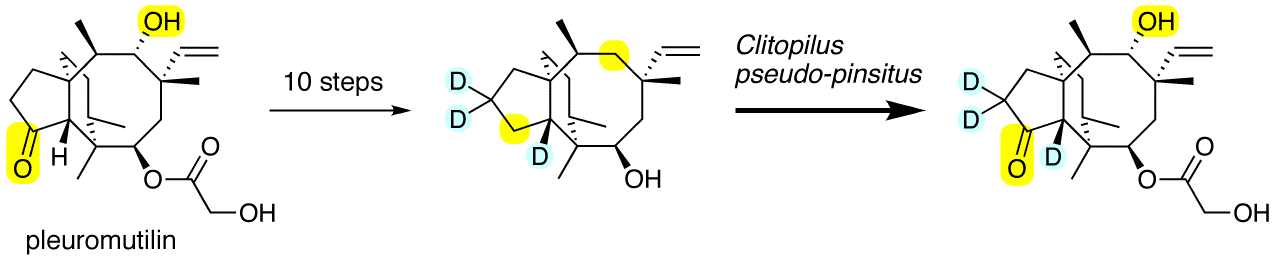

この経路の後半の酸化過程を解析するため、pleuromutilinから脱酸素化反応によって中間物質を合成し、菌への取り込み実験を行った(文献4)。合成に際して中間体を重水素ラベルしているので、菌体内での変換反応が追跡できる。 現時点でpleuromutilinの生合成酵素は見つかっていないはずだが、酵素反応解析をするうえでは、このような前駆体合成もいずれ必要となるのである。