Anzia(アンチゴケ属)、Pannoparmelia(ツヅレウメノキゴケ属) というのは、地衣類のなかの一つの生物群につけられた名前です。

このサイトは次世代生物生産システム学講座の一部ですので、地衣類についてはご存知だと思われるので、あえて長く説明しませんが、一言でいうと、地衣類とは「菌(主に子嚢菌)+藻(緑藻、シアノバクテリア)の共生生物」です。

地衣菌を呼ぶ際には地衣体の名前を使い、藻は別の名前があるのでそちらで呼びます。(例:ミヤマハナゴケ Cladonia stellaris = 地衣菌 Cladonia stellaris + 共生藻 Trebouxia erici )

Anzia (Fig.1)は東南アジアや北米・南米などに分布する(ヨーロッパにはない)地衣類で、腹面に黒い海綿状組織(Fig.2)というぷくぷくした菌糸の塊がついています。Anzia の地衣菌は子嚢菌で、子嚢中にたくさんの三日月型の胞子が入っています。

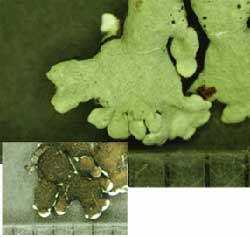

Pannoparmelia (Fig.3)は、オーストラリア、ニュージーランド、南米に分布する地衣類で、Anzia 同様に腹面に海綿状組織があり、子嚢中に8個の楕円形の胞子が入っています。

|

|

|

| Fig.1 A. opuntiella の背面 | Fig.2 海綿状組織 | Fig.3 P. angustata の背面と腹面 |

ひと言で言うと、DNAやタンパク質などの分子情報を基にして生物の系統を明らかにすることです。

アミノ酸や核酸などの分子は、アミノ酸配列・塩基配列として情報を保存しています。

これらの情報は近縁な生物の間では違いが少なく、遠縁な生物の間では大きな違いがあります。

この違いを調べることによって、その生物がどのように進化していったのかを調べることができるのです。

- 分類学上の問題

- ウメノキゴケ科 アンチゴケ属

- アンチゴケ科 アンチゴケ属(海綿状組織があるから)

- ホウネンゴケ科 アンチゴケ属(子嚢中にたくさん胞子があるから)→この説は否定されている

- ウメノキゴケ科 ツヅレウメノキゴケ属

- アンチゴケ科 ツヅレウメノキゴケ属(海綿状組織があるから)

- 進化の問題

生物の分類段階は「界−門−網−目―科−属−種」という並びになっています(Anzia というのはここでいう「属」につけられた名前です)。

地衣類は「菌類界」で、大体が「子嚢菌門、盤菌類」に入り、さらにそのほとんどが「レカノラ目」に入ります。Anzia、Pannoparmelia もそのひとつです。

Anzia は先程も述べた通り、海綿状組織があり、子嚢中に多数の胞子を持っているのですが、このことによってAnzia は

また、Pannoparmeliaは

このような分類の混乱は「見た目(形態)を重視した分類をしたこと」が原因のひとつと考えられます。

そこで、形態以外の形質も考慮した分類が必要になります。

Anzia だけでなく他の地衣類についても言えることですが、どのように進化して地衣化できる菌になったのか分かっていません。

また、Anzia の属の中でも、種間の関係は分かっていませんし、どの種が祖先に当たるのか、地理的な分布と照らし合わせたらどうなるのか、などAnzia の進化を知るためにも必要なことがまだ分かっていません。

卒業研究で、Anzia がどの科に属するのかがほぼ見当がつきました。

今は目下、系統樹の書き方と分子系統に関する勉強をしています。